「せっかく良い人材を採用したのに、すぐ辞めてしまった」

「書類では優秀に見えたのに、全然フィットしなかった」

「“感じが良さそう”で採ったけど、全く戦力にならない」

―― こうした“採用の失敗”に、覚えがありませんか?

多くの企業では、採用ミスが起きるとすぐにこう結論づけます。

「応募者の見極めが難しかった」

「人材市場の質が落ちている」

「うちみたいな会社に優秀な人は来ない」

しかし、本当にそうでしょうか?

実際には――

採用のミスマッチの多くは、「面接そのものの設計不全」から起きています。

もっと言えば、

“誰が・どのように・何を根拠に”面接評価をしているかが曖昧なまま、採用判断がなされている。

これが、採用失敗の最大の構造要因です。

※当記事の図表・データは自由に引用可能です(要出典記載)。

❗ 面接官が育っていない企業では、こうなっている:

- 面接官の選定が“社歴が長い順”でなんとなく決まっている

- 質問項目が毎回違う/評価軸が言語化されていない

- 結局「印象が良かったか」で採否を決めている

- 忙しいマネージャーが“業務の合間”に面接をしている

これでは、採用が“運任せ”になってしまうのも当然です。

実際、経済産業省・民間調査・人事アナリティクスの複数のレポートでも、

「面接官の未教育による採用失敗」は、採用課題の中でもトップクラスの構造的問題として指摘されています。

本記事では、以下の3つのポイントを掘り下げて解説します:

- なぜ「面接官が未教育」のままだと、採用は機能しないのか?

- 面接の“属人性”が生む組織的リスクとは何か?

- 面接を再設計するための“構造化”ステップと実践チェックリスト

採用は、現場と組織の“目”で決まる。

つまり、面接官の“見方”を育てなければ、採用は永遠に精度を上げることができません。

この記事が、あなたの組織の採用制度を見直すきっかけになれば幸いです。

🧠 第1章:「直感頼りの面接」が採用を狂わせる構造

あなたの会社の面接は、次のようになっていませんか?

- 「なんとなく人柄がよさそう」

- 「他社で実績があるなら大丈夫だろう」

- 「フィーリング的に合いそう」

これらは一見「経験値に基づく判断」のようですが、

実際には“直感”や“好き嫌い”で候補者を評価しているだけに過ぎません。

📉 直感頼りの面接のリスク

1. 再現性がない

面接官が違えば、評価がバラバラになります。

ある面接官では合格、別の面接官では不合格――これでは、企業としての採用基準が存在しないのと同じです。

2. バイアスが入り込む

心理学でいう「ハロー効果(第一印象による過大評価)」や「類似性バイアス(自分に似た人を高く評価する)」が強く影響します。

これは、“多様性”や“適材適所”を実現するうえで重大な障害になります。

3. 採用後のミスマッチが多発する

「感じがいいから」「雰囲気が合いそう」で採用した結果、実際にはスキル不足・カルチャー不一致・早期離職という流れに。

🔬 エビデンス:面接の“属人化”が招く問題

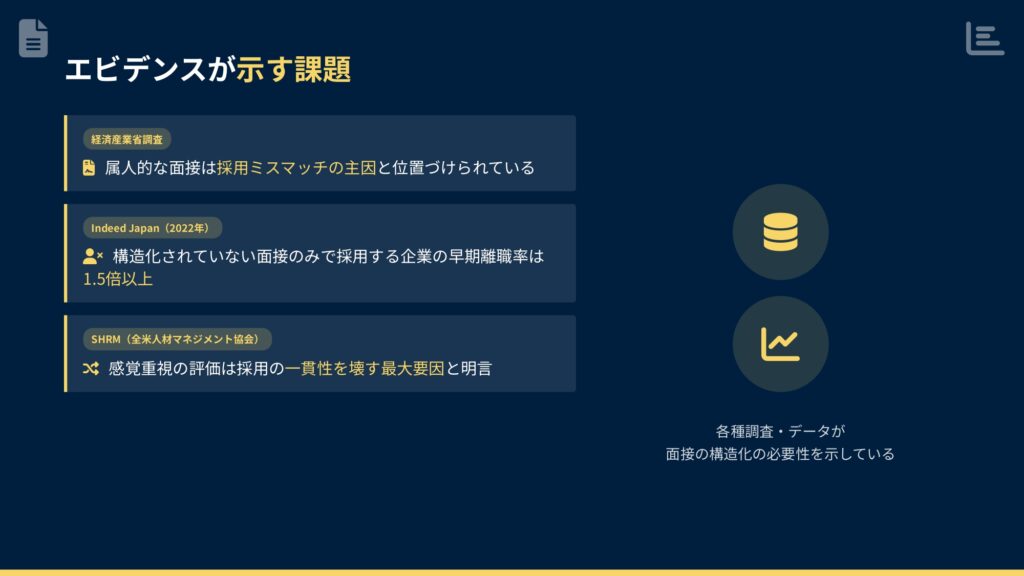

- 経済産業省『採用の質向上に関する研究会報告書』では、

属人的な面接手法は、採用ミスマッチの主因のひとつと位置づけられています。 - Indeed Japan調査(2022)によれば:

「構造化されていない面接のみ」で採用している企業の早期離職率は、

構造化面接を導入している企業に比べて1.5倍以上にのぼります。 - SHRM(全米人材マネジメント協会)のレポートでも、

“感覚での評価”は採用の一貫性を壊す最大要因と明言。

💬 よくある誤解:「でも、うちのリーダーは人を見る目があるから…」

残念ながら、それも錯覚であるケースが大半です。

人間の印象評価には、想像以上に多くのバイアスが潜んでいます。

✅ 特に面接は「短時間・非日常・一方通行」の状況で行われるため、

精度の高い“人物評価”をするのが最も難しい場面だとされているのです。

⚠️ 第2章:「面接官の属人化」が引き起こす3つの組織リスク

企業の多くは「面接=人事の仕事」と考えがちですが、

実際の選考の現場では、以下のような属人化・丸投げ構造が頻繁に見られます。

- 配属先のマネージャーに「とりあえず面接お願い」

- 経験やトレーニングを受けていない社員が“その場の判断”で対応

- 面接評価シートはあるが、機能していない(記入が形式的)

この「面接の設計が個人任せになっている状態」は、採用の失敗だけでなく、

組織全体の健全性を損なうリスクを持っています。

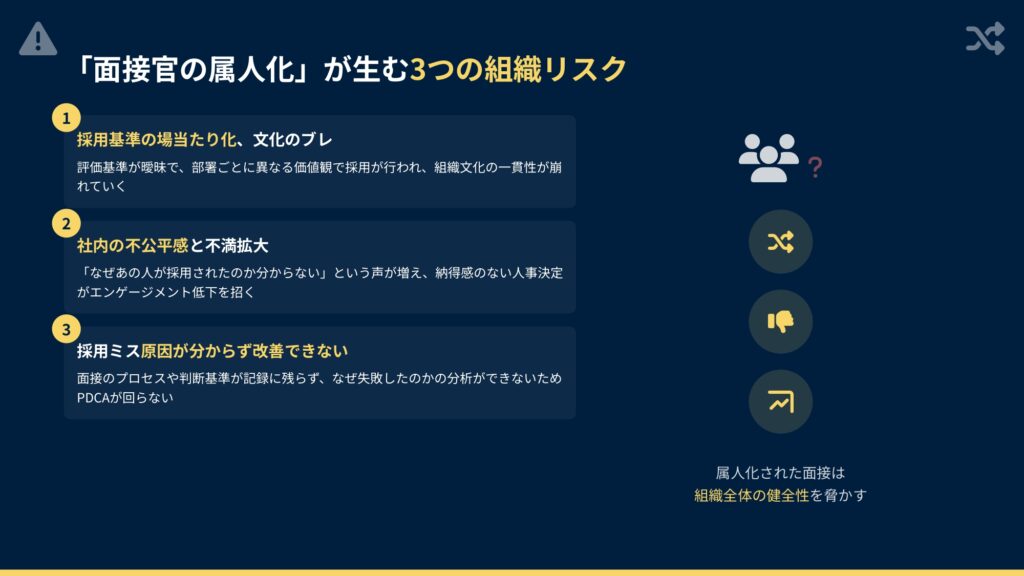

🧨 リスク1:採用基準が“場当たり的”になり、文化がブレる

属人化された面接では、評価基準が曖昧で、毎回違う価値観で人が採用されます。

その結果、組織の中で以下のようなブレが起きます。

- 「現場AとBで、期待される人物像が全然違う」

- 「カルチャーが合う/合わないの基準が不明」

- 「評価される人がバラバラで、チームのまとまりが悪い」

採用は「カルチャーを形づくる最前線」です。

その場しのぎの判断は、組織全体の“人の質”を乱す起点になります。

🧨 リスク2:社内の“不満”や“不公平感”が増幅する

「なぜあの人が採用されたのか分からない」

「面接したマネージャーの主観だけで決まってる」

―― こうした声が社員の間で生まれはじめると、

納得感のない人事意思決定は、現場のエンゲージメント低下に直結します。

とくに中途採用では「即戦力としての期待値」が高い分、

現場との“齟齬”があれば、採用者も受け入れ側も不満を持ちやすくなります。

🧨 リスク3:採用ミスの原因が特定できず、PDCAが回らない

属人面接の最大の問題は、「なぜ失敗したか」が分析できないことです。

- どの質問で、どんな判断がされたかが残らない

- 評価のロジックが主観的で、比較できない

- 面接官によって記録の精度もバラバラ

この状態では、採用が“勘と経験”のブラックボックスになります。

面接は最重要フェーズであるにもかかわらず、

最も“運まかせ”になりやすい工程になっている――

これが、属人化された採用の恐ろしさです。

🛠️ 第3章:「面接を仕組みで整える」ための再設計ステップ

面接の属人性を排除し、採用の精度と納得感を高めるには、

面接プロセスそのものを“構造化”して再設計する必要があります。

これは、“人の感覚”ではなく、“仕組みと基準”で人を見極める採用への転換です。

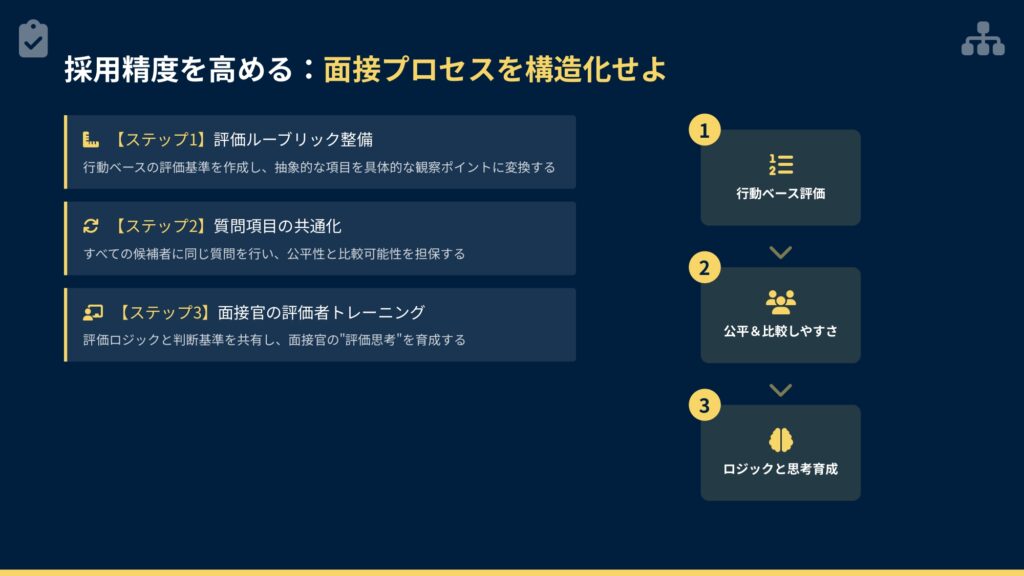

✅ ステップ1:面接評価の「ルーブリック(行動指標)」を整備する

「主体性がある」「協調性がある」などの抽象的な評価項目では、面接官ごとに判断が割れます。

そこで有効なのが、行動に基づいた評価ルーブリックの導入です。

例:

評価項目:課題解決力

| 評価レベル | 面接での観察ポイント |

| ★1:低い | 困難に対する具体的な対処経験が乏しい |

| ★3:普通 | 実務で課題に直面し、自ら改善策を試みた経験がある |

| ★5:高い | 組織やチームを巻き込んだ課題解決を主導した経験がある |

面接官の主観ではなく、“観察できる行動”に評価を紐づけることが重要です。

✅ ステップ2:「質問項目」を全員で共通化する

構造化面接では、候補者全員に同じ質問を行い、同じ観点で評価するのが原則です。

例:

- 「これまでで最も苦労した仕事は何ですか? その際にどのように行動しましたか?」

- 「チームで成果を出した経験はありますか? あなたの役割は何でしたか?」

質問内容を統一すれば、候補者間の比較が正確にでき、面接の再現性が上がります。

✅ ステップ3:面接官を「評価者」として育てる

面接官は、“話しやすい人”ではなく、“評価者”です。

- どの評価項目に基づいて質問し、

- どの発言や行動に対して、

- どういう根拠で点をつけるのか?

この“評価思考”をトレーニングで体得させる必要があります。

💡おすすめ:

「面接官トレーニング診断シート」を導入し、

現場の面接官がどこで判断を誤っているかを可視化しましょう。

🧲 第4章:面接改革を現場で“即始める”ための実践チェックリスト

ここまでご紹介した「面接の構造化」は、特別なツールや多大な予算が必要なものではありません。

実際には、明日からでも現場で改善を始められるステップばかりです。

以下に、あなたの会社でもすぐに使えるチェックリストを用意しました。

現場面接の現状を自己診断することから、すべてが始まります。

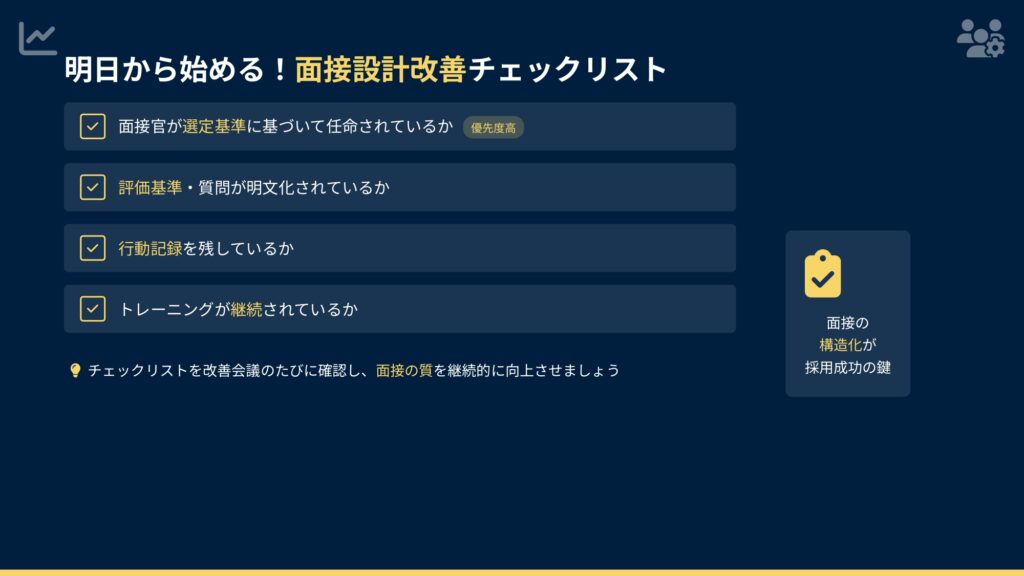

✅ 面接官育成・設計のチェックリスト

| チェック項目 | 説明 | Yes / No |

| 面接官が選定基準に基づいて任命されているか | 社歴順や“なんとなく”ではなく、目的に応じた配置か? | |

| 評価基準が明文化されているか | 評価項目が「人柄」や「雰囲気」で終わっていないか? | |

| 質問項目が構造化されているか | 候補者ごとに質問がバラバラになっていないか? | |

| 面接評価が行動ベースで記録されているか | 記録に「何をどう評価したか」が明確に残っているか? | |

| 面接官トレーニングを定期的に実施しているか | 形式的な説明だけで終わっていないか? |

🎯 改善を“現場で進める”ための小さな一歩

- 評価シートに「理由記入欄」を追加する

→ 主観評価を“言語化”する習慣が育ちます。 - 面接官向けに、模擬面接+フィードバックを1回実施する

→ 実際に“評価者としての自分”を体感できます。 - 現場メンバーに「面接の振り返り会」を行う

→ 各人の視点をすり合わせ、判断のばらつきを修正できます。

💬 まとめ

採用は組織づくりの入り口であり、面接はその“目”です。

目が曇っていれば、どれだけ採用チャネルを広げても、

結局ミスマッチは繰り返されます。

面接の改善とは、つまり「組織の判断軸を揃えること」です。

採用広報やダイレクトリクルーティングより先に、

まずは面接の“中身”を見直すところから、組織の再設計を始めましょう。

🧾 まとめ:「面接の再教育」なくして、組織づくりは成立しない

多くの企業が見落としている採用の本質――

それは「面接官の質」が、採用成功の可否を決めているという事実です。

採用ミスの8割は“現場の面接官が育っていない”ことに起因します。

- 直感やフィーリングで行う面接は、バイアスと属人性の温床となり、

組織に合わない人材の採用、そして早期離職を招きます。 - 面接プロセスを構造化せずに任せると、評価基準が曖昧になり、

結果として「なぜ失敗したのか」が見えなくなります。

逆に言えば、

✅ 評価基準の明文化

✅ 質問項目の共通化

✅ 面接官トレーニングの実施

――こうした“面接の再教育”を行えば、採用の精度と納得感は格段に高まります。

🎯 採用ブランディングの前に、“採用の判断軸”を整えよう

採用は、組織の未来を決める最重要経営活動です。

目立つ採用広報よりも、まず“人を見抜く目”を育てること。

それが、「定着する人材」と「再現可能な採用」を実現する第一歩になります。